※この記事は2011年3月14日に投稿した記事に、2025年時点での振り返りを追記したものです

2011年3月14日、東日本大震災の発生から3日後、東京電力による計画停電(輪番停電)が開始されました。未曾有の大災害により電力供給が大幅に不足する中、社会全体で電力使用量を抑制する必要に迫られ、地域ごとに時間を区切って停電を実施する計画停電制度が導入されたのです。

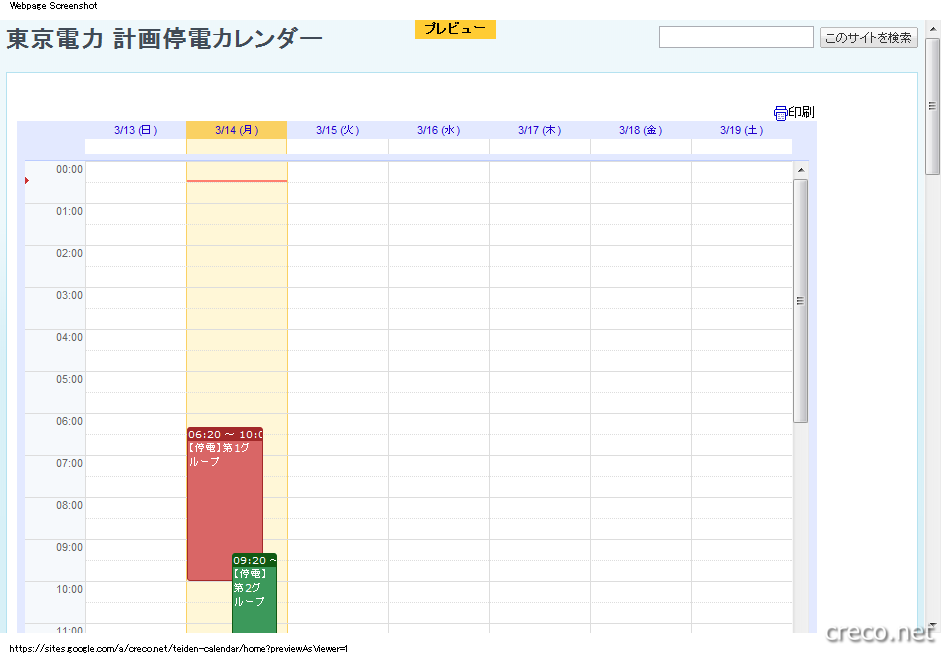

この緊急事態において、多くの人々が「いつ、どの地域で停電が実施されるのか」という情報を正確に把握することが重要になりました。そこで、東京電力が発表する計画停電スケジュールをより使いやすい形で提供するため、Googleカレンダー形式での共有カレンダーを作成し、一般公開することにしました。

2011年3月の緊急事態と計画停電の背景

東日本大震災により、東京電力の発電設備は甚大な被害を受けました。特に福島第一原子力発電所の事故により、首都圏への電力供給能力が大幅に低下し、通常の電力需要を満たすことが困難な状況となりました。

政府と東京電力は、大規模停電を避けるため、地域を5つのグループに分けて順番に停電を実施する「計画停電」を3月14日から開始することを決定しました。これは戦後初の大規模な計画停電であり、首都圏の生活や経済活動に大きな影響を与える歴史的な出来事でした。

計画停電の対象地域は、第1グループから第5グループまでに分けられ、それぞれが1日に約3時間の停電を実施する予定でした。しかし、実際の電力需給状況により、停電の実施有無や時間が頻繁に変更されるため、住民や企業にとって正確な情報の把握が重要な課題となっていました。

Googleカレンダー共有の技術的メリット

このような状況で、計画停電スケジュールをGoogleカレンダー形式で提供することには、いくつかの重要なメリットがありました。

従来の情報提供方法では、東京電力のWebサイトやテレビ・ラジオの報道を通じて停電予定が発表されていましたが、情報が更新される度に各自で確認する必要がありました。しかし、Googleカレンダーの共有機能を使用することで、利用者は一度カレンダーを追加するだけで、自動的に最新の停電情報を受け取ることができるようになりました。

また、GoogleカレンダーはiCal形式での出力に対応しているため、iPhoneやMacのカレンダーアプリ、Microsoft Outlookなど、様々なカレンダーアプリケーションとの連携が可能でした。これにより、普段使用しているデジタルカレンダーに計画停電の予定を統合して表示できるため、日常のスケジュール管理と合わせて停電対策を立てることができました。

カレンダー作成の具体的な取り組み

計画停電カレンダーの作成にあたっては、東京電力が発表する公式情報を正確に反映することを最優先としました。各グループの停電予定時間を個別のイベントとして登録し、グループ名と停電時間帯を明確に表示するよう設定しました。

カレンダーの共有URLは「http://bit.ly/keikakuteiden」として短縮URLを使用し、覚えやすく拡散しやすい形で提供しました。この短縮URLは、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアでの共有に適しており、緊急時の情報拡散において重要な役割を果たしました。

カレンダーの更新作業は、東京電力からの発表に合わせて随時実施しました。計画停電は電力需給の状況により実施の有無が変更されることが多かったため、正確で迅速な情報更新が求められました。このような緊急時における情報提供の責任を自覚し、可能な限りリアルタイムでの更新を心がけました。

社会貢献としてのWebサービス開発

この計画停電カレンダーの作成は、個人の技術スキルを社会貢献に活用した事例でもありました。2011年当時、スマートフォンの普及が進む中で、デジタルツールを活用した情報提供の重要性が高まっていました。

特に、高齢者や技術に詳しくない方々にとって、複雑な計画停電スケジュールを理解することは困難でした。Googleカレンダーという既に多くの人が使い慣れたツールを活用することで、技術的なハードルを下げ、より多くの人が計画停電情報にアクセスできるよう配慮しました。

また、このようなボランティア的なWebサービス開発は、災害時におけるIT技術者の社会的役割を示す事例ともなりました。政府や企業の公式情報を補完し、より使いやすい形で市民に提供することで、社会全体の災害対応力向上に貢献できることを実感しました。

計画停電制度の歴史的意義

計画停電は2011年3月14日から開始され、その後の電力供給状況の改善により段階的に縮小・終了しました。この制度は、戦後日本の電力システムにおいて初めての大規模な需給調整措置であり、エネルギー政策や災害対策の観点から多くの教訓を残しました。

計画停電の実施により、日本社会は改めて電力の重要性と省エネルギーの必要性を認識することとなりました。また、地域コミュニティでの相互支援や、企業における事業継続計画(BCP)の重要性も再確認されました。

このような歴史的な出来事において、IT技術を活用した情報提供サービスを提供できたことは、個人的にも非常に意義深い経験でした。技術的なスキルを社会のために活用し、困難な状況にある人々の助けになることができたという実感は、その後のWeb開発活動における大きなモチベーションとなりました。

デジタルツールによる災害対応の教訓

この計画停電カレンダープロジェクトを通じて得られた教訓は、その後の災害対応やWebサービス開発に活かされています。緊急時における情報提供では、正確性、迅速性、アクセシビリティの3つが重要であることを学びました。

正確性については、公式情報源からの情報を適切に処理し、誤解を招かない形で提供することが重要です。迅速性については、状況の変化に応じたリアルタイム更新の仕組みが必要です。そして、アクセシビリティについては、様々な技術レベルの利用者が使いやすいツールを選択することが大切です。

これらの経験は、現在のWeb開発においても重要な指針となっており、ユーザーファーストの設計思想や社会的責任を意識したサービス開発の基礎となっています。

2011年3月の計画停電カレンダー作成は、個人の小さな取り組みでしたが、多くの人々に活用していただき、災害時における情報共有の一端を担うことができました。この経験を通じて、技術の力で社会に貢献することの意義と責任を深く理解することができたのです。