九重山に向かうまで

前日の開聞岳から一転、くじゅう連山の主峰・九重山(中岳)へ向かう。開聞岳が薩摩半島最南端の独立峰だったのに対し、九重山は阿蘇くじゅう国立公園の中核を成す連山の最高峰だ。

昨日、阿蘇の大観峰からやまなみハイウェイを通って長者原ビジターセンターの駐車場に到着し、そのまま車中泊。週末前の金曜日なので同じような登山者が多いようで、そこそこの車が停まっていた。

九州だし、初夏も近いし、車中泊するにあたって防寒対策は必要ないだろうと思っていたが、長者原は標高1000mの高原。夜は結構冷えて、眠りは浅くなってしまった。とはいえ、朝の空気は爽やかで、いかにも高原らしい清々しさがあった。

実際に登ってみた

日程: 2018年6月16日(土) [日帰り] 天候: 晴れ

アクセス

長者原ビジターセンター駐車場に駐車。

地図・標高グラフ

| ⏱タイム | 🏃距離 | ↗登り | ↘下り |

|---|---|---|---|

| 06:07 | 19.0km | 1,214m | 1,202m |

コースタイム

日程: 長者原-法華院温泉-久住分れ-久住山-稲星山-中岳-久住分れ-扇ヶ鼻分岐-沓掛山-牧ノ戸峠-長者原

- 05:43長者原

長者原ビジターセンターの駐車場 長者原ビジターセンターの駐車場からスタート。湿原の奥には三俣山と星生山がくっきりと朝日に映えている。

長者原ビジターセンターの駐車場 駐車場は週末ということもあり、朝6時前の段階でほぼ埋まってる。さすが人気の山域だ。

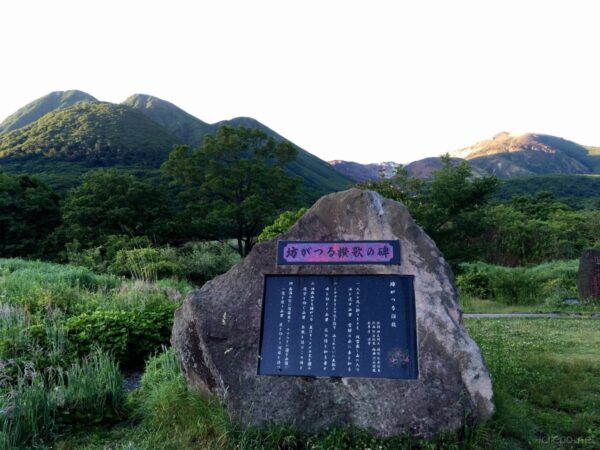

坊がつる讃歌の碑

ヒメジョオン(外来種)

ヒメジョオン(外来種)

湿原の木道 湿原の中を木道歩き。登山に向けてのプロローグとして素敵。朝の湿原は空気がひんやりして、これから始まる山行への期待感が高まる。

ノアザミ

イブキトラノオ

森林エリア 湿原帯からは緑一面の森林エリアへ。ところどころの樹木にはネームプレートが付いている。植生の勉強にもなる。

涼やかに水が流れている所も。

コガクウツギ

次第に本格的な登山道へ ハイキング向きのフラットな道から、石がゴロゴロした本格的な登山道に変わってきた。ここからが本格的な登山の始まり。

湿原の木道 湿原保護のため木道歩き。この木道、体重かかると前後に微かに揺れて楽しいw ちょっとした遊園地のアトラクション気分だ。

- 06:43

- 07:15

- 07:41

- 07:46

- 08:08

- 08:30

- 08:59

- 09:09

- 09:20

- 09:32

- 09:51

- 10:09

- 10:23

- 10:30

- 10:39

- 10:53

- 11:02第一展望所

- 11:07

- 11:43

- 11:50

下山後は黒川温泉で疲れを癒やす

再びやまなみハイウェイで阿蘇方面へ向かうが、その途中でちょっと寄り道。

日帰り入浴ができる「黒川温泉 旅館 山河」でお風呂に入ることにした。

黒川温泉は所々に雰囲気のある旅館が点在した落ち着いた温泉郷で、一つ一つの旅館がこじんまりとしているためツアー客が寄り付かないっていうのがとても良い。

その黒川温泉にある旅館 山河は日帰り入浴を受け付けてくれるか心配になるほどの、高級感漂う和風旅館だった。

もちろん問題なく日帰り入浴させてくれる。

翌日の阿蘇登山に備えて阿蘇市内で休息

ブラックモンブランは東京でも売っているが、熊本で買うと鮮度が良い。

阿蘇駅前にある「道の駅 阿蘇」。

下山後の感想

コース状況・危険箇所等

坊ガツルまでの登山道に所々泥濘みあり。 中岳から天狗ヶ城のピークに登る場面でどこを登って行くのか一瞬迷った所があった以外は、道に迷いそうな所や危険な箇所はなし。 長者原ビジターセンター近くの登山道は、樹木にネームプレートがあって、見ていてためになりました。

感想・記録

九州登山遠征2座目の九重連山。 湿原から始まり、森林、岩場、ガレ場、ザレ場、荒涼とした砂礫、ミヤマキリシマのお花畑など目まぐるしく背景が変わって疲れる暇が無かった。また、実際に体験しないとわからない硫黄山・温泉・花から漂う匂い、湿原・山麓からの風・清流に感じる涼しさなど、五感をフルに使った登山となり、最高に楽しかった。 機会があるかわからないが、また来たいと思える山でした。

明日は阿蘇山と祖母山に登って来ます。

かかった費用と装備

費用は、今回の遠征の中で最初の日本百名山 開聞岳の記事でまとめています。

今になって思うこと

中学生の頃にボーイスカウトに所属していた。そこで、「日本ジャンボリー」という全国からボーイスカウトが集まり数日間キャンプするイベントに参加したことがあるのだが、その地がくじゅう連山の一部である久住高原だった。

そこでは、親元を離れて全然知らない土地で慣れないキャンプ生活をしたため、あまりいい思い出がなかった。そのため、「くじゅう連山」というワードを聞くたびにその思い出がフラッシュバックされてきたのだが、今回の山行によって良い思い出で完全に上書き保存された。

今回登った山々は、くじゅう連山のほんの一部なので、機会があればまた登りに行きたいな。