明治時代に作られた一等三角点の三角網

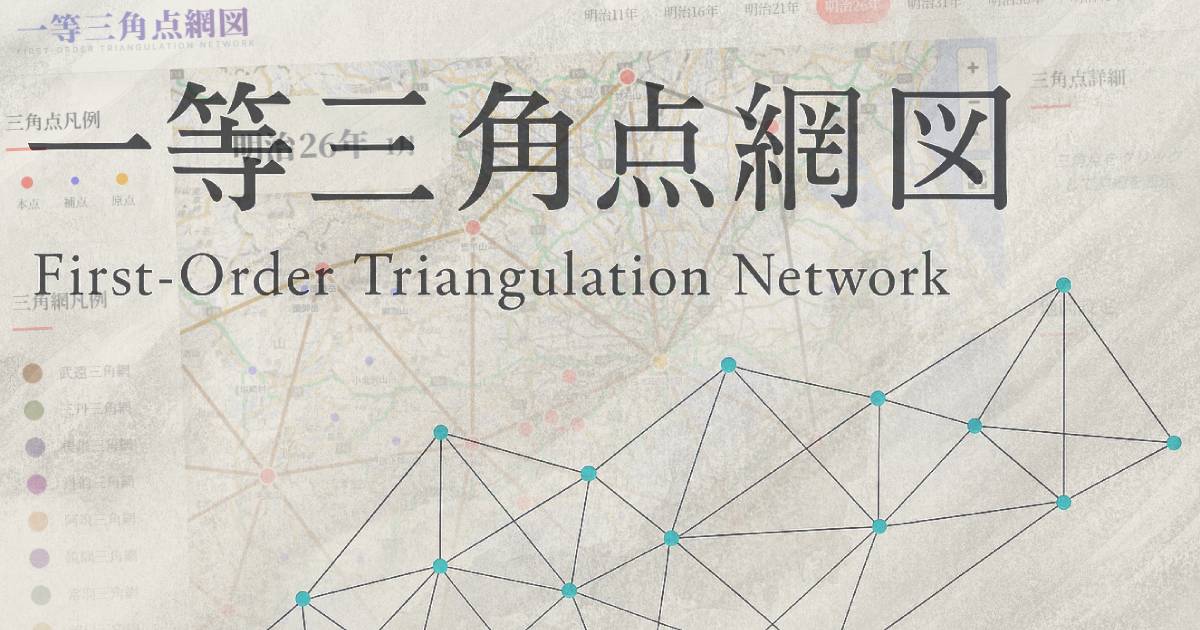

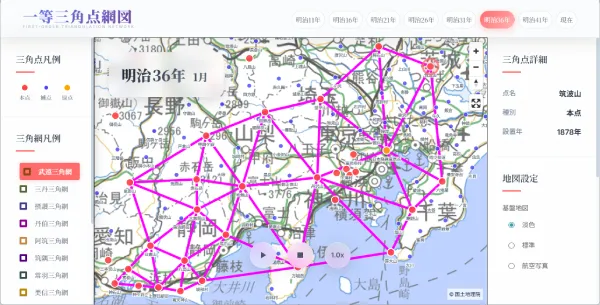

日本地図の精密さを支えてきた基準点「三角点」。その中でも最高位である一等三角点の設置日を順にマップ表示し、筑波山から全国へと三角網が広がっていく様子をアニメーション化を表示する、地図アプリケーション「一等三角点網図 FIRST-ORDER TRIANGULATION NETWORK」を作りました。

150年間にわたる日本の測量史を視覚的に追体験できるので、ぜひご自身でご確認ください。

▶ 一等三角点網図 https://creco.net/misc/triangulation-map/

一等三角点だけでなく、一等三角点で構成された三角点網もわかりやすく表示できるように工夫しました。

明治の偉業「三角測量」のすごい話

「今いる場所の正確な位置は?」と聞かれれば、誰もがスマートフォンを取り出してGPSで確認する時代。でも、もしGPSがなかったら…?

今から約150年前の明治時代、日本人は自らの手で、この国の正確な形を測り始めました。その武器となったのが「三角測量」です。

1本のモノサシから日本全土を測る!三角測量のキホン

三角測量のアイデアは、実はとってもシンプル。「三角形の1辺の長さと、その両端の角度が分かれば、残りの辺の長さも計算できる」という、中学校で習う三角比の原理を使っています。

測量のステップはこんな感じ

- 基準となる一本の線(基線)を、超正確に測る。

- 基線の両端から、遠くに見える山の頂上など、目標地点との間の角度を精密な機械で測ります。

- これで「1辺の長さ」と「2つの角度」が分かったので、計算で山頂までの距離が割り出せます。

- 計算で出した新しい辺を次の「基線」として、次々と三角形をつなげていくことで、測量範囲を広げていけるのです。

たった1本の正確なモノサシと角度を測るだけで、日本全体の形を測ったのです。

明治日本の大プロジェクト

江戸時代の伊能忠敬の地図(主に歩いて計測)から、さらなる精度を求めた明治政府。近代国家の礎として、この三角測量を導入。ここから日本の正確な測量が始まりました。

山頂にある「あの石」の正体は?

登山をすると山頂などで見かける石の柱、あれが「三角点」です。

- 役割:全国に設置された測量の基準点(しるし)です。

- 階層:骨格となる一等三角点(約25km間隔)から、より細かい二等、三等…へとピラミッドのように配置され、効率的に測量が進められました。

- 精度:一等三角点は100年以上経った今も数センチの誤差しかなく、現在の測量の基準としても活用されています。

これらの三角点を結んだ線が「三角網」。山や海といった障害物をどう乗り越えて観測したかを示す、先人たちの知恵と努力の結晶なのです。築いた、偉大な先人たちの努力の結晶なのです。

山登りから始まった三角点への興味

私が三角点に興味を持ったきっかけは登山でした。 山頂でよく見かける小さな石柱――最初は単なる「山頂の目印」だと思っていましたが、ある時ふと疑問が浮かびました。

「なぜ三角点がある山とない山があるのだろう?」

調べてみると、この一つ一つの三角点は、明治時代から続く壮大な国家プロジェクトの一部であることがわかりました。全国に張り巡らされた三角形のネットワーク(三角点網)は、日本の正確な地図づくりの基礎だったと知りました。

三角点が置かれる場所は、周囲より高く、三角測量に適した見晴らしの良い地点。つまり、現代のハイカーが愛する「絶景ポイント」と、測量技師が選んだ「測点」は、多くの場合一致していたのです。

日本百名山踏破後の新たな目標として、私は東京近郊の一等三角点巡りを始めました。山頂、公園、神社、そして民家の庭先へと。一等三角点のすべてに固有の設置理由があり、どの三角点にも、測量に人生を捧げた先人たちの物語が宿っていました。

しかし、登山中に三角点の扱いが軽んじられている場面も目にします。腰掛けや杖立てとして使われる光景、SNSで「頂上の三角点タッチ」という行為だけが注目され、足元の歴史ある標石はかつての自分のように理解されていない現実。こうした状況を見て、三角点の歴史的価値をもっと多くの人に知ってほしいという思いが芽生え、この地図の作成を始めました。

見えない巨大インフラを可視化する

本プロジェクトは、全国の一等三角点(廃点や原点含む)988点のデータを収集・解析し、その歴史的変遷をインタラクティブに可視化するWebアプリケーションです。

現代のスマートフォンのGPS機能の正確性を支えているのも、実はこれらの三角点が築き上げた測量基盤があってこそ。普段は意識されない「見えない巨大インフラ」の全容を、初めて一般の人々にもわかりやすい形で提示します。

主な開発内容

- 歴史アニメーション:明治11年(1878年)から現代までの設置順をアニメーション表示

- ドロネー三角分割可視化:実測とは異なるが、三角点間の関係性を直感的に表現したプロトタイプ

- 点の記の自動OCR処理:946枚の測量記録画像から設置日などの情報を抽出

- 最終奥義:手作業でデータ登録:文献をもとにスプレッドシートへ地道に入力

開発フェーズ別の詳細

- Phase 1(データ収集期):国土地理院の基盤地図情報から三角点の位置情報を取得

- Phase 2(OCR実験期):点の記の自動読み取りに挑戦するも、手書き文字と旧漢字の壁に阻まれる

- Phase 3(文献調査期):測量史関連の専門文献を渉猟し、設置年代の特定に注力

- Phase 4(可視化開発期):MapLibre GL JSを用いたインタラクティブマップの実装

- Phase 5(歴史考証期):三角網の実際の構造に関する新発見と、それに基づくデータ構造の全面見直し

最大の発見 ― 三角網は「線」でできていた

当初は「三角形の集合体」と考えていた三角網。しかし文献調査で、実際の測量は「辺」を基準に網を広げていたことが判明しました。特に隠岐諸島や対馬などの離島における特殊な描画方法は、線の連続性を重視した証拠でした。

明治時代の測量技師たちは、三角形を描くのではなく、測定可能な直線距離を基準にネットワークを構築していました。これは現代のネットワーク理論で言う「エッジ中心設計」そのものです。

この発見により、データ構造は三角形ベースからエッジベースへと大幅に改良され、より歴史的事実に忠実な可視化が実現しました。また、これまで不可解だった一部の三角網の形状についても、測量上の合理性として理解できるようになりました。

最大の壁 ― 点の記との格闘

各三角点の設置日を特定するには、国土地理院の「点の記」を一つずつ確認する必要があります。 認証付きで閲覧できるこの資料は手書きや旧字体も多く、OCR精度も低いため、最終的には手作業入力が不可欠でした。

最新のOCR技術を駆使しても、明治・大正時代の手書き文書は現代のAIにとって難敵でした。

旧漢字・異体字:「廣島」「國」など、現代では使われない漢字

手書き特有の癖:個人の筆跡による文字の変形

用紙の経年劣化:シミやかすれによる文字の欠損

結果として946枚の点の記のうち、自動処理(Tesseract + OpenCV)できたのは約30%。残りの70%は人間の目による判読が必要でした。芳しい結果ではないものの、YomitokuというOSSを知れたのは収穫かもしれない。

最終的には、この方法は諦めて地道にスプレッドシートで手入力するという作業に切り替えました。

設置年月は、点の記にも書かれていないことがあります。そのため、独自の判断で設置年を選点年の翌年にしている三角点などもあります。その点はご注意ください。

技術選択 ― MapLibre GL JSを採用した理由

Leafletも検討しましたが、国土地理院の標高タイルによる3D表示を容易に実装できるMapLibre GL JSを選択。今回は3D表示は未実装ですが、将来的に追加予定です。

何回か、MapLibre User Group Japanのオンラインミートアップにも参加しましたが、盛り上がりとこれからの期待を感じています。

終わりに ― ニッチでも価値ある挑戦

「こんな地図アプリを誰が使うんだ?」と自問したこともありました。 それでも、一つ一つの三角点がつながり、日本全土に網が広がっていく様子を追う時間は、測量技師たちが見た景色を追体験する旅でもありました。

プロジェクトを通じて得た気づき

このプロジェクトを通じて、「マニアック」と「価値ある」は決して対立しないことを学びました。ニッチな分野だからこそ、そこには手つかずの宝物が眠っている。三角点の歴史は、まさにそんな隠れた宝物でした。

また、一人の個人でも、適切な技術と情熱があれば、社会的に意義のあるコンテンツを生み出せることも実感しました。国土地理院という大組織でさえ統計化できていないデータを、個人プロジェクトが整理・可視化できたという事実は、デジタル時代の可能性を示しています。

三角点への新たな敬意

三角点はただの石ではなく、150年にわたる日本の近代化の証。次に山頂で三角点を見かけたら、その歴史を思い浮かべてみてください。そこには壮大な物語が眠っています。

そして可能であれば、三角点を大切に扱ってください。腰掛けにするのではなく、その横に座り、先人たちが築いた偉業に思いを馳せる。そんな瞬間が、登山をより豊かな体験に変えてくれるはずです。

謝辞

このプロジェクトは、国土地理院の基盤地図情報および基点測量成果等閲覧サービスのデータを利用しています。ご助言をいただいた国土地理院の皆様、そして測量史研究の基礎資料を提供してくださった諸機関・個人の皆様に深く感謝申し上げます。

また、本プロジェクトは多くの先人の研究成果の上に成り立っています。特に、明治時代から現代まで測量技術の発展に尽力された全ての測量技師の皆様に、最大の敬意を表します。

参考文献

- 日本測量協会「アルピニストとハイカーがまとめた一等三角点総覧」

- 陸地測量部「陸地測量部沿革誌」「測地便覧」

- 国土地理院「測量・地図百年史」

- 上西勝也「日本の測量史」 http://uenishi.on.coocan.jp/

- 測量関連学会誌における一等三角点に関する各種論文

などなど。

データソース

- 国土地理院「基盤地図情報(基準点)」

- 国土地理院「基点測量成果等閲覧サービス」 各三角点の「点の記」

- 国土地理院「逆ジオコーディング API」

- 陸地測量部作成の歴史的三角網図