前回登った日本百名山の赤城山。ヤマノススメの聖地巡礼として地蔵岳だけ登ればいいと考えていたが、赤城山の最高峰でもある黒檜山に登ることができてしまったことから、日本百名山を意識するようになった。

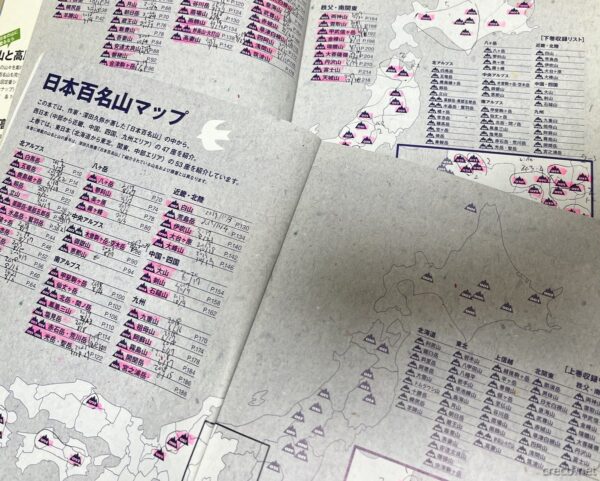

日本百名山のガイドブックを手にする

登山にハマってきていたが、どの山を登るのがいいのかわからない自分にとって、スタンプラリーのように登るべき山が一覧として提示されている日本百名山の存在はありがたい。

早速、本屋へ行き「日本百名山 トレッキングコースガイド」というガイドブックを上下巻買った。

全山の推奨コースが山と高原地図と同じ形式でわかりやすく、アクセス方法や山荘の情報も網羅していて便利。

巻頭ページには日本百名山マップがあって、登頂するごとに日付でマークをするのが楽しみになった。

現在は、新版として「山と高原地図ガイド 日本百名山」という名前となっている。

4月15日 ウノタワと武甲山

ヤマノススメの聖地巡礼として、ウノタワと武甲山を繋いだ18キロという長めとなる山行。

4月22日 丹沢大山

同じくヤマノススメの聖地巡礼。秦野駅からヤビツ峠まで自転車でヒルクライムして、ヤビツ峠から大山に登る。

両神山への準備

東京から近く、日帰りで行けそうな百名山として選んだのは両神山。

春にはアカヤシオが咲き誇るようで、今の季節にはぴったりな山だ。

新しい山の装備として、厚手の靴下とライトシェルジャケットを購入した。

今まで靴下は普通のものを使っていたが、山専用の靴下は厚手なのに蒸れないので快適に歩ける。絶対に登山靴とセットで買ったほうがよいと思う。

ライトシェルジャケットは、春と秋にはメインで夏はアウターとして1年中使えるオールラウンダー。撥水性があるので、朝露などレインウェアを着るまでもない場面でも活躍した。

山行記録

- 日程:2017年04月30日(日) [日帰り]

- 天候:晴れ

アクセス

荻窪からは中央線で国分寺へ、そこから西武に乗り継いで東村山、所沢。所沢から特急ちちぶで西武秩父駅へ 1343円

西武秩父駅から小鹿野町営バス西武秩父線に乗り、薬師の湯で日向大谷・三峰口線に乗り換え

(往路は、薬師の湯の乗り換えで薬師の湯行きのバスで500円を支払い「乗り継ぎ証」をもらい、日向大谷口行きのバスで「乗り継ぎ証」を入れる

復路は、薬師の湯行きのバスで200円を支払い「乗り継ぎ証」をもらい、西武秩父駅行きのバスで300円と「乗り継ぎ証」を入れる)

バスは小型バスで15人ほどの座席しかなく、始発である西武秩父駅出発の時点で立ち客が出るほど登山客を載せて出発

狭い道をバスが登っていき日向大谷口バス停に到着

登山口は目の前にあるが、トイレは舗装路を少し下ったところ

地図・標高グラフ

| ⏱タイム | 🏃距離 | ↗登り | ↘下り |

|---|---|---|---|

| 05:21 | 12.6km | 1,786m | 1,778m |

コースタイム

日向大谷口→会所→弘法之井戸→清滝小屋→両神神社→両神山→両神神社→養老の滝→赤滝→会所→日向大谷口

- 09:49日向大谷口

両神山登山口 日向大谷口 両神山の登山口、日向大谷口(ひなたおおやぐち)

両神山 登山届ポスト 登山口のバス停から少し登った所に登山届ポストと登山者カウンター

手前の駐車場では、埼玉県職員の方?が登山届の提出を呼びかけており、登山届提出の有無を訊かれたので「ネットで出しました」と答えた。ネットで登山届を提出できる、コンパスは便利

両神山登山道のトラバース 登山道はすぐにトラバースとなる。登山客が多い割に道が狭いと感じた

両神神社の鳥居 両神神社の鳥居をくぐる

- 10:09

- 11:02

- 11:10

- 12:00

- 12:14

- 13:00両神神社

- 13:31

- 13:59

- 14:46

- 15:04日向大谷口

当時の感想

登山口から山頂までの標高差は1000mあるが、アップダウンの繰り返しが少ないので、難なく楽しく登ることができた

七滝沢コースは表登山道と違い、沢沿いの風景もよく鎖場など変化があって面白いコースではあるが、ひとつでも間違った事をすると遭難に直結するという恐ろしさが垣間見えるコースに感じた

山腹はもちろん、山頂でも携帯電話のアンテナは立つが通信できない状態でした

費用

登山中のハイドレーションを体験したく、AmazonでTPU素材で作られた2リットルのハイドレーションバッグをお試しで購入。中国製なので品質には期待していなかったが、まさか5年後まで使うことができるとは。

装備費:トレッキングソックス 1944円、ライトシェルジャケット 7452円、ハイドレーションバッグ 608円、その他 864円/ 計 10868円

書籍:百名山ガイドブック 3672円

交通費:電車 1343円+843円、路線バス 往復 1000円 / 計 3186円

食費(概算):朝・昼2食 1000円、行動食 300円 / 計 1300円

合計:19026円

今に省みる

赤城山に登ってから、自宅に帰ってからヤマレコに記録するという習慣がついたのは本当によかった。その時に振り返りができ、次回へのステップアップに繋がる。

そして、記録に残すというのは記憶から財産を生成する行為。今振り返って、そう思う。

また、行動計画を立てて、ヤマレコアプリのルート通りに山行するようになった。

予め通過予定時刻がわかっているので、ペース通りか客観的に知ることができ、例え不測の事態が起きたとしても落ち着いて判断できるようになった。

コンパスに登山届を提出するようになったのもこの頃からだ。

ハイキングのような、登山届を出さなくてもいいと判断した場合はヤマレコの下山連絡システム(下山登録をしていない場合は、数時間後に親類へメールしてくれるサービス)を使っている。

登った当時は知らなかったが、両神山の七滝沢コースは遭難事故が数多く起きており、中でも遭難してから14日後に救助された方の話はNHKのドキュメンタリーで取り上げられたりして有名。他山の石として、リスクを少しでも減らすような山行を続けていきたい。